親知らずについて

こんにちは!神戸市灘区六甲道にありますその歯科クリニックです!

今回は親知らずについてご説明します!

親知らずは「いつか抜く歯」というイメージを持つ人が多いですが、実はすべての親知らずが問題を起こすわけではありません。抜歯が必要なケースもあれば、きちんと機能する場合もあります。本記事では、親知らずの役割から現代人の顎との関係、抜歯が必要なケースや注意点について、歯科医の視点からわかりやすく解説します。

目次

- 親知らずとは?

- なぜ親知らずが問題になるのか

- 親知らずを抜くべきケース

- 抜かなくてもいい親知らずとは

- 親知らず抜歯後の注意点とケア

1. 親知らずとは?

親知らず(第三大臼歯)は、奥歯の中で一番後ろに位置する永久歯で、通常17歳〜25歳ごろに生えてきます。「親が歯の生え替わりに気づかない年齢で生える」という意味から「親知らず」と呼ばれるようになりました。

親知らずは上下左右に1本ずつ、合計4本あるのが基本形ですが、現代人では生まれつき1〜2本しかない、あるいは1本もないという人も珍しくありません。これは、進化とともに顎が小さくなり、親知らずが必要なくなったためだと考えられています。

2. なぜ親知らずが問題になるのか

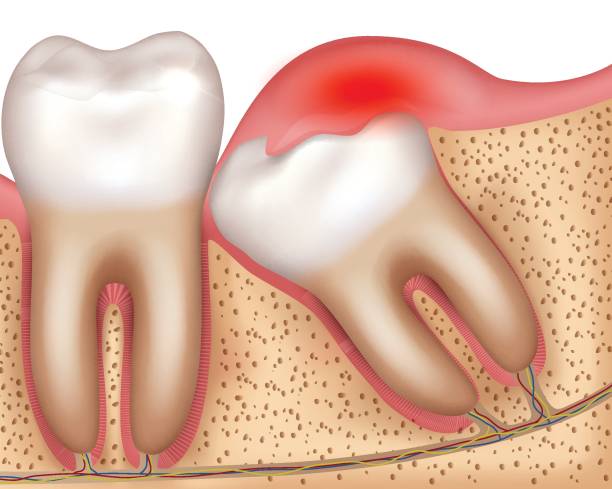

親知らずが問題を起こすのは、主に「まっすぐ生えない」「スペースが足りない」「部分的にしか生えてこない」ことが原因です。現代人は昔に比べて顎が小さいため、親知らずが生えるスペースが不足しやすく、以下のようなトラブルが発生します。

- 隣の歯を押して歯並びが乱れる

- 斜めや横向きに生えて、歯ぐきを圧迫する

- 部分的に出ているため汚れが溜まり、虫歯や歯周病の原因になる

- 腫れや痛みを繰り返す(智歯周囲炎)

親知らずは一見静かにしていても、ある日突然大きな痛みや腫れを引き起こすことがあるため、定期的なチェックが大切です。

3. 親知らずを抜くべきケース

すべての親知らずが抜歯の対象になるわけではありません。しかし、以下のようなケースでは、将来的なトラブルを防ぐためにも抜歯が勧められます。

- 斜めや横向きに生えている場合

- 歯ぐきの腫れや痛みを繰り返す場合

- 親知らずが虫歯になっている場合

- 親知らずが手前の歯に悪影響を与えている場合

- 矯正治療前に歯列を保つ目的で抜歯が必要な場合

抜歯にはタイミングも重要です。若いうちのほうが骨が柔らかく、治癒も早いため、症状が出ていなくても予防的に抜くことが選択されることもあります。

4. 抜かなくてもいい親知らずとは

一方で、以下の条件を満たしている親知らずは、抜かずに残しておくことも可能な場合があります。

- まっすぐに完全に生えている

- 上下で咬み合っており、機能している

- 清掃が十分にできている

- 虫歯や歯周病のリスクが低い

近年では、歯が少ない高齢者において親知らずを将来的なブリッジや義歯の支えにすることもあります。抜歯の判断は、歯の状態だけでなく、患者さんの年齢や口腔内環境によっても変わるため、専門的な診断が必要です。

5. 親知らず抜歯後の注意点とケア

親知らずの抜歯は、通常の歯に比べて難易度が高いことが多く、術後のケアがとても大切です。

- 術後1〜2日は強いうがいを避ける(血餅=かさぶたが取れやすくなる)

- 処方された薬は必ず指示通りに服用する

- 激しい運動や飲酒,喫煙は控える

- 痛みや腫れが長引く場合は再診を受ける

- 食事は柔らかく刺激の少ないものを選ぶ

また、抜歯後に「ドライソケット」という強い痛みを伴う合併症が起こることもあるため、術後の指示は必ず守りましょう。

まとめ

親知らずは現代の人にとって「不要な歯」になりつつありますが、すべての親知らずが悪者というわけではありません。抜くべきか残すべきかは、一本一本の状態によって異なります。将来的なトラブルを未然に防ぐためにも、定期的な歯科検診を受け、親知らずの状態を正しく把握しておくことが大切です。

歯科医院ではレントゲン撮影による診断が可能ですので、「親知らず、気になるけど痛くないから放置している…」という方は、ぜひ一度相談してみてください。それが、未来の自分の歯を守る第一歩になります。

その歯科クリニック 歯科衛生士 田中