飲食回数とむし歯について “何を食べるか”だけでなく“何回食べるか”もカギだった!?

虫歯予防といえば、「甘いものを控えましょう」というアドバイスがよく聞かれますが、実は“飲食の回数”も”むし歯発生の大きな要因”であることをご存じでしょうか?

回数が増えるほど、お口の中が酸性の状態にさらされ、歯が溶けやすくなります。つまり、「食べ方の習慣」がむし歯リスクを大きく左右しているのです。正しい知識を持って、“回数管理”を意識した食生活を送ることが、歯を守る第一歩になります。

■ 目次

- むし歯のメカニズムと飲食の関係

- なぜ“回数”が問題なのか?

- 間食の落とし穴:隠れたリスクに気づこう

- 飲み物も要注意!“ダラダラ飲み”の落とし穴

- 今日からできる、むし歯を防ぐ食習慣のコツ

1. むし歯のメカニズムと飲食の関係

むし歯は、**口腔内の細菌(主にミュータンス菌)**が食べ物の糖分をエサにして酸を作り、その酸が歯を溶かすことで発生します。これを「脱灰(だっかい)」と呼びます。

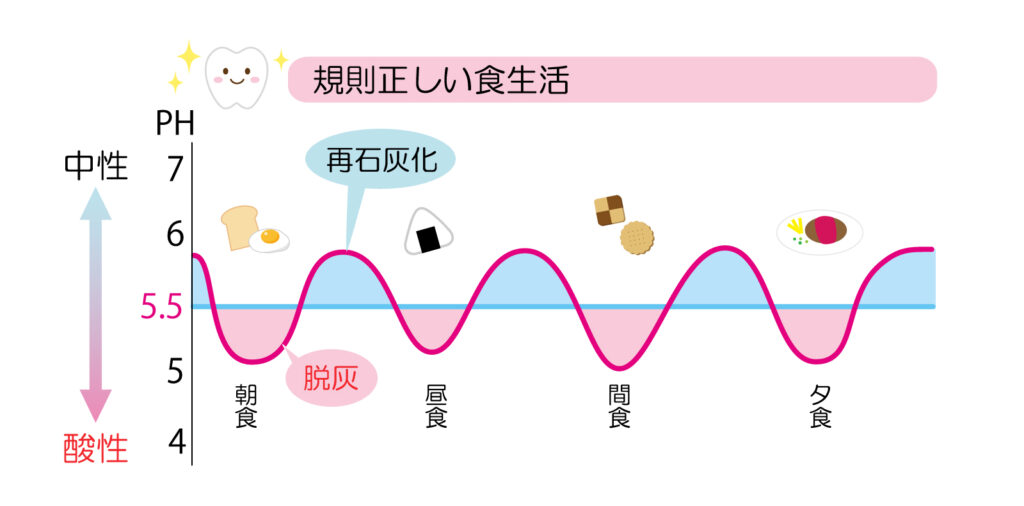

通常、唾液の力によって口の中のpHは中性に戻り、歯の表面も再び修復(再石灰化)されます。

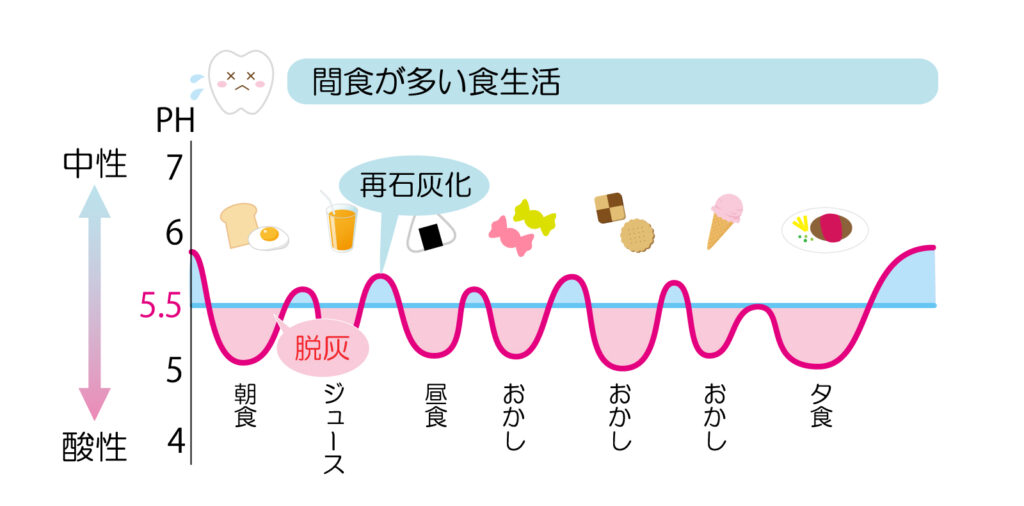

しかし、飲食の回数が多いと口内が常に酸性に保たれてしまい、再石灰化が間に合わず、むし歯が進行してしまうのです。

つまり、「食べる=酸性状態になる」→「回数が多い=酸の時間が長い」という悪循環が、むし歯のリスクを高めるのです。

2. なぜ“回数”が問題なのか?

ここで重要なのは、「砂糖を摂取すること」よりも「どれだけ頻繁に摂取するか」です。

以下は、ある1日を例にした口腔内のpH変動です:

- 朝食 → pHが急降下(酸性)

- コーヒーとクッキーを10時に → 再び酸性に

- 昼食 → 酸性状態に

- 3時のおやつ → さらに酸性時間が延長

- 夕食後のデザート → 再度酸性

- 夜の晩酌やアイス → 最後まで酸性に…

このように「小分けの飲食」が多いと、1日中、歯が酸にさらされている時間が長くなり、再石灰化のチャンスがなくなるのです。

3. 間食の落とし穴:隠れたリスクに気づこう

特に見落とされがちなのが、子どもの間食や、仕事中のちょこちょこ食べです。

「グミやチョコを1個だけ」「せんべいをちょっとつまむ」など、少量であっても口にするたびに口腔内は酸性になり、その都度、歯がダメージを受けています。

また、保護者の方の中には、「甘くないから大丈夫」とポテトチップスやクラッカーを与えるケースもありますが、デンプンも分解されれば糖質になり、むし歯の原因になるのです。

「ちょっとだけだからいいや」が重なると、結果として1日中ずっと“脱灰”が続いてしまう危険性があります。

4. 飲み物も要注意!“ダラダラ飲み”の落とし穴

実は、飲み物の飲み方にも注意が必要です。

・スポーツドリンク

・ジュース類

・砂糖入りコーヒーや紅茶

・ミルクティーや甘酒

これらの飲料を時間をかけてちびちび飲むことは、想像以上に口の中を酸性に保つ原因になります。飲み物=液体=洗い流されるというイメージがありますが、甘い飲料は歯の表面に長く残留しやすく、むし歯のリスクが高くなります。

水やお茶は問題ありませんが、甘い飲み物はできるだけ時間を区切って、まとめて飲み終える習慣が大切です。

5. 今日からできる、むし歯を防ぐ食習慣のコツ

では、むし歯を防ぐために、どのような飲食習慣を心がければよいのでしょうか?以下に具体的なポイントを紹介します。

- 飲食は1日3回+間食1回以内に抑える

- 間食は時間と量を決めて「イベント化」する(例えば15時のおやつタイム)

- 甘い飲み物はまとめて飲むようにし、ちびちび飲みはしない

- 間食の後は歯磨きをする、水で口をゆすぐ

- 寝る前は絶対に飲食しない(唾液の分泌が減り、むし歯リスク大)

また、定期的な歯科検診によって、初期虫歯の発見やブラッシング指導を受けることも重要です。

■ まとめ

むし歯は「甘いものを食べたらできる」ものではなく、“飲食の回数が多いこと”が最大のリスクになります。

言い換えれば、「何を食べるか」以上に「どう食べるか」が大切なのです。

現代社会では、いつでも食べられる・飲める環境が整っています。だからこそ、食の“回数”に意識を向けることが、むし歯予防の鍵となります。

少しの習慣の見直しが、あなたの歯の未来を大きく変えるかもしれません。

ぜひ、今日から「お口の時間割」を意識してみてくださいね。

歯を守る第一歩は、“ちょこちょこ食べ”をやめることから。

気になることがあれば、ぜひ歯科医院でお気軽にご相談ください。

歯科衛生士 田中